В холодный декабрьский день 1935 года над калифорнийским небом раздался низкий гул. Это был не просто звук моторов – это был голос нового времени. 17 декабря в ангарах Douglas Aircraft Company «родился» самолёт, которому суждено было стать больше, чем просто крылатой машиной. Мир уже не был прежним с тех пор, как впервые взлетел Douglas DC-3. Он был прост, как хороший друг, надёжен, как старый дуб, и универсален, как швейцарский нож. Сегодня, почти сто лет спустя, его силуэт всё ещё мелькает в небе – от заснеженной Аляски до жарких джунглей. Это рассказ о том, как самолёт стал легендой, которая продолжается.

Рождение мечты

Всё началось с вызова. В 1930-х годах американская авиация искала способ сделать небо ближе к людям. Самолёты уже летали, но пассажирские перелёты были уделом смельчаков или богачей. American Airlines нуждалась в лайнере, который мог бы пересекать Штаты с комфортом и надёжностью. Тогда команда специалистов под руководством Дональда Дугласа взялась за дело. Они посмотрели на свой DC-2 – неплохой в общем-то самолёт, но тесный и капризный – и решили: нужен принципиальный шаг вперёд.

DC-3 родился из этого решения. Его сделали шире и длиннее, чем был его предшественник, с округлым фюзеляжем, который вмещал 21 пассажира днём или 14 спальных мест ночью в версии DST (Douglas Sleeper Transport). Два двигателя Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp по 1200 лошадиных сил каждый гудели ровно и уверенно. Крылья, плавные и крепкие, держали его в воздухе, а шасси убиралось в полёте – что было редкостью для тех времён. Когда первый DC-3 поднялся над Санта-Моникой, пилоты улыбнулись: он был лёгким в управлении, прощал ошибки и приземлялся там, где другие бы сдались.

Небо для всех

DC-3 дебютировал в 1936 году, и авиакомпании тут же в него влюбились. American Airlines запустила его на маршруты через всю страну, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Пассажиры, привыкшие к тряске и шуму, вдруг обнаружили, что летать можно с удобством. Мягкие кресла, тепло в салоне, и даже стюардессы, подававшие еду, – небывалый доселе комфорт. За год он перевёз больше людей, чем все американские авиалинии за предыдущее десятилетие. К 1939-му на DC-3 приходилось 90% пассажирских перевозок в США. Его называли «летающим автобусом» – простой и доступный для всех.

Но он был больше, чем просто лайнер. Его короткий разбег – всего 300 метров – и способность садиться на грунт сделали его любимцем в тех районах, где асфальт был роскошью. В Южной Америке он летал над Андами, в Африке доставлял грузы в саванну, а в Австралии связывал разбросанные по материку городки. За три года до войны Douglas построил более 600 DC-3, и это было только началом.

Война зовёт: C-47 «Дакота»

Когда в 1941 году мир запылал, DC-3 "надел" военную форму. Из него сделали C-47 Skytrain – рабочую лошадку союзников. Фюзеляж усилили, добавили грузовой люк на левом борту, а в кабине поселилась спартанская простота. Иногда двигатели меняли на Wright R-1820 Cyclone, но суть оставалась той же – надёжность. В Британии его прозвали «Дакота», и это имя прикипело к нему, как старый добрый позывной.

Рождение мечты

Всё началось с вызова. В 1930-х годах американская авиация искала способ сделать небо ближе к людям. Самолёты уже летали, но пассажирские перелёты были уделом смельчаков или богачей. American Airlines нуждалась в лайнере, который мог бы пересекать Штаты с комфортом и надёжностью. Тогда команда специалистов под руководством Дональда Дугласа взялась за дело. Они посмотрели на свой DC-2 – неплохой в общем-то самолёт, но тесный и капризный – и решили: нужен принципиальный шаг вперёд.

DC-3 родился из этого решения. Его сделали шире и длиннее, чем был его предшественник, с округлым фюзеляжем, который вмещал 21 пассажира днём или 14 спальных мест ночью в версии DST (Douglas Sleeper Transport). Два двигателя Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp по 1200 лошадиных сил каждый гудели ровно и уверенно. Крылья, плавные и крепкие, держали его в воздухе, а шасси убиралось в полёте – что было редкостью для тех времён. Когда первый DC-3 поднялся над Санта-Моникой, пилоты улыбнулись: он был лёгким в управлении, прощал ошибки и приземлялся там, где другие бы сдались.

Небо для всех

DC-3 дебютировал в 1936 году, и авиакомпании тут же в него влюбились. American Airlines запустила его на маршруты через всю страну, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Пассажиры, привыкшие к тряске и шуму, вдруг обнаружили, что летать можно с удобством. Мягкие кресла, тепло в салоне, и даже стюардессы, подававшие еду, – небывалый доселе комфорт. За год он перевёз больше людей, чем все американские авиалинии за предыдущее десятилетие. К 1939-му на DC-3 приходилось 90% пассажирских перевозок в США. Его называли «летающим автобусом» – простой и доступный для всех.

Но он был больше, чем просто лайнер. Его короткий разбег – всего 300 метров – и способность садиться на грунт сделали его любимцем в тех районах, где асфальт был роскошью. В Южной Америке он летал над Андами, в Африке доставлял грузы в саванну, а в Австралии связывал разбросанные по материку городки. За три года до войны Douglas построил более 600 DC-3, и это было только началом.

Война зовёт: C-47 «Дакота»

Когда в 1941 году мир запылал, DC-3 "надел" военную форму. Из него сделали C-47 Skytrain – рабочую лошадку союзников. Фюзеляж усилили, добавили грузовой люк на левом борту, а в кабине поселилась спартанская простота. Иногда двигатели меняли на Wright R-1820 Cyclone, но суть оставалась той же – надёжность. В Британии его прозвали «Дакота», и это имя прикипело к нему, как старый добрый позывной.

C-47 стал героем Второй мировой. 6 июня 1944 года, в День Д, сотни таких машин сбрасывали парашютистов над Нормандией. Они тащили планеры с солдатами, везли медикаменты и вывозили раненых. В Бирме они снабжали войска через Гималаи по маршруту «Горб» – одному из самых опасных в истории. Генерал Дуайт Эйзенхауэр назвал C-47 одним из четырёх ключевых инструментов победы, наряду с джипом, грузовиком и винтовкой. К концу войны было построено более 10 тысяч «Дакот», и каждая из них несла на себе шрамы сражений.

Пилоты любили его за характер. Он мог лететь на одном моторе, садиться на брюхо и выносить такие перегрузки, что другие рассыпались бы. Один C-47 даже вернулся с пробоиной в крыле размером с человека – и ничего, долетел. После войны тысячи «Дакот» остались в строю и продолжили свою службу, перейдя в руки гражданских операторов.

Мирная жизнь и новые горизонты

Когда пушки замолчали, DC-3 не ушёл на покой. Его дешевизна и простота сделали его королём послевоенного неба. В Европе он помогал восстанавливать авиалинии, в Азии возил рис и ткани, а в Америке стал первым самолётом для малых компаний. Его брали все – от контрабандистов до миссионеров. В 1948 году, во время Берлинского воздушного моста, C-47 сутками напролёт доставляли уголь и еду в окружённый город, доказав, что он умеет помогать не только солдатам, но и целым городам.

Он летал везде. В Антарктиде на него ставили лыжи и отправляли к полярным станциям. В джунглях он садился на полосы, вырубленные в лесу. В горах он поднимал грузы туда, куда вертолёты ещё не добрались. К 1950-м годам DC-3 стал самым массовым самолётом в истории авиации – более 16 тысяч машин, включая военные и лицензионные версии, вроде советского Ли-2 или японского L2D.

Душа машины

Что сделало DC-3 особенным? Его конструкция была гениально проста. Цельнометаллический фюзеляж, прочный как танк, выдерживал годы службы. Крылья с их плавным изгибом обеспечивали подъёмную силу даже на малых скоростях. Двигатели – Twin Wasp или Cyclone – были неприхотливы: их чинили в поле, с минимумом инструментов. А шасси хоть и убиралось не всегда идеально, – держало удары о грунт и камни.

Но главным была его душа. Пилоты рассказывали, как DC-3 словно разговаривал с ними. Один ветеран вспоминал: «Ты чувствовал его вибрацию, слышал, как он гудит, и знал – он тебя не подведёт». Другой шутил: «Если заблудишься, просто отпусти штурвал – он сам найдёт дорогу». Это была машина с характером, которая учила летать поколения авиаторов.

Сегодня DC-3 – это не просто история. Он по-прежнему летает. Где-то в Заполярье он возит грузы в деревни, куда нет дорог. В Колумбии он ныряет в джунгли, доставляя всё – от медикаментов до почты. В Австралии его берегут как реликвию, но не в музее, а в воздухе. Говорят, около 400 машин до сих пор на крыле – кто-то считает больше, кто-то меньше, но факт остаётся фактом: они не сдаются.

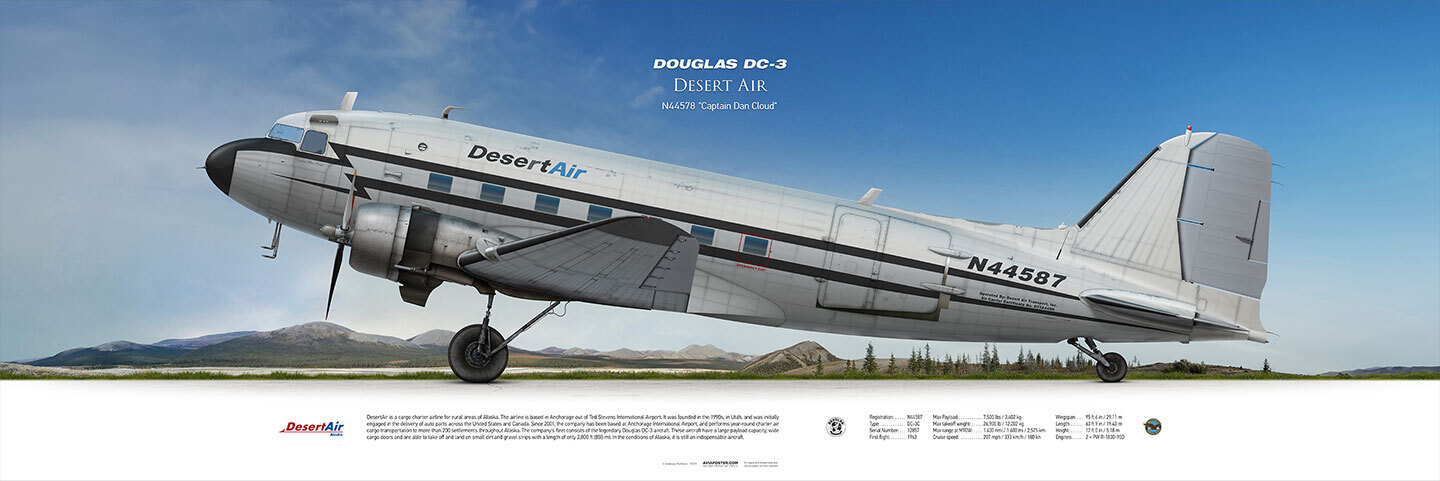

Наш постер с летающим DC-3 – это не просто картинка. Это напоминание о том, что есть вещи, которые сильнее времени. Этот самолёт – один из тех, что гудит над Аляской, как и два его модифицированных собрата. Каждый из них – кусочек 1935 года, который продолжает жить, дышать и летать.

Почему он вечен?

DC-3 не был самым быстрым – реактивные лайнеры обогнали его уже к 1950-м. Он не был самым большим – рядом с ним Boeing 747 выглядит гигантом. Но он был лучшим в своём классе. Его делали для людей, а не для рекордов. Он соединял города и страны, спасал жизни и открывал горизонты. Его строили так, чтобы он служил вечно, и он оправдал это с лихвой.

Иногда я думаю: что бы сказал Дональд Дуглас, увидев своего «ребёнка» в небе 2025 года? Наверное, улыбнулся бы. Потому что DC-3 – это не просто самолёт. Это мечта, которая взлетела однажды зимним днём и до сих пор парит в облаках.

Новые крылья старого друга

Другие модификации DC-3

История Douglas DC-3 началась в декабре 1935 года, когда он впервые оторвался от земли, подняв в воздух не только металл и двигатели, но и мечты о том, что авиация может быть доступной и надёжной. Этот самолёт стал легендой, и его двухмоторный силуэт знаком каждому, кто хоть немного интересовался авиацией. Но мало кто знает, что DC-3 не застыл во времени – он обрастал новыми версиями, модификациями и даже экспериментами, включая удивительные трёхмоторные варианты. Давайте отправимся в путешествие по этим менее известным страницам его истории и посмотрим, как старый друг обретал новые крылья.

Начало пути: DST и первые шаги

Всё началось с Douglas Sleeper Transport, или просто DST. Это был первый шаг в эволюции DC-3, рождённый из запроса American Airlines. Им нужен был самолёт, который мог бы пересекать континент ночью, предоставляя пассажирам уютные спальные места. В мастерских Douglas взяли за основу DC-2, растянули фюзеляж, сделали его шире и круглее, а внутри разместили семь отсеков с раскладными койками – по две в каждом. Днём он мог везти до 28 пассажиров, а ночью превращался в летающий отель на 14 человек. Первый DST взлетел в тот же день, что и базовый DC-3, 17 декабря 1935 года, и стал отправной точкой для всех будущих версий.

Но DST был только началом. Вскоре появилась гражданская версия DC-3A с более мощными двигателями Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, которые выдавали до 1200 лошадиных сил. А за ней последовал DC-3B – редкая птица с ещё более изысканным салоном, заказанная TWA. Эти самолёты летали по Америке, перевозя пассажиров с комфортом, о котором в те времена можно было только мечтать. Но мир не стоял на месте, и DC-3 тоже готовился к новым ролям.

Советский родственник: Ли-2

Тем временем за океаном, в СССР, DC-3 тоже обзавёлся новой жизнью. В 1936 году Советский Союз купил несколько машин у Douglas, а потом решил делать свои. Сначала их собирали из американских деталей под именем ПС-84, но к 1939 году запустили полноценное производство. Так родился Ли-2, названный в честь конструктора Бориса Лисунова, который адаптировал проект под советские реалии.

Другие модификации DC-3

История Douglas DC-3 началась в декабре 1935 года, когда он впервые оторвался от земли, подняв в воздух не только металл и двигатели, но и мечты о том, что авиация может быть доступной и надёжной. Этот самолёт стал легендой, и его двухмоторный силуэт знаком каждому, кто хоть немного интересовался авиацией. Но мало кто знает, что DC-3 не застыл во времени – он обрастал новыми версиями, модификациями и даже экспериментами, включая удивительные трёхмоторные варианты. Давайте отправимся в путешествие по этим менее известным страницам его истории и посмотрим, как старый друг обретал новые крылья.

Начало пути: DST и первые шаги

Всё началось с Douglas Sleeper Transport, или просто DST. Это был первый шаг в эволюции DC-3, рождённый из запроса American Airlines. Им нужен был самолёт, который мог бы пересекать континент ночью, предоставляя пассажирам уютные спальные места. В мастерских Douglas взяли за основу DC-2, растянули фюзеляж, сделали его шире и круглее, а внутри разместили семь отсеков с раскладными койками – по две в каждом. Днём он мог везти до 28 пассажиров, а ночью превращался в летающий отель на 14 человек. Первый DST взлетел в тот же день, что и базовый DC-3, 17 декабря 1935 года, и стал отправной точкой для всех будущих версий.

Но DST был только началом. Вскоре появилась гражданская версия DC-3A с более мощными двигателями Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, которые выдавали до 1200 лошадиных сил. А за ней последовал DC-3B – редкая птица с ещё более изысканным салоном, заказанная TWA. Эти самолёты летали по Америке, перевозя пассажиров с комфортом, о котором в те времена можно было только мечтать. Но мир не стоял на месте, и DC-3 тоже готовился к новым ролям.

Советский родственник: Ли-2

Тем временем за океаном, в СССР, DC-3 тоже обзавёлся новой жизнью. В 1936 году Советский Союз купил несколько машин у Douglas, а потом решил делать свои. Сначала их собирали из американских деталей под именем ПС-84, но к 1939 году запустили полноценное производство. Так родился Ли-2, названный в честь конструктора Бориса Лисунова, который адаптировал проект под советские реалии.

Ли-2 отличался от оригинала. Вместо американских двигателей поставили М-62ИР – местную версию Wright Cyclone, чуть менее мощную, но знакомую механикам. Фюзеляж остался почти таким же, но внутри всё переделали под ГОСТы и нужды страны. Во время войны Ли-2 возил солдат, сбрасывал грузы партизанам и даже выступал в роли ночного бомбардировщика. А после войны он стал рабочей лошадкой Аэрофлота, летающей по бескрайним просторам Советского Союза. До 1952 года построили почти 5000 таких машин, и некоторые из них до сих пор хранятся в музеях, как память о тех временах.

Японский путь: Showa L2D

На другом конце света, в Японии, DC-3 тоже нашёл своё воплощение. Ещё до войны японцы купили лицензию у Douglas и начали выпускать свою версию под именем Showa L2D. Производство шло на заводах Showa и Nakajima, и с 1939 по 1945 год было построено около 487 самолётов. Внешне L2D почти не отличался от оригинала, но двигатели могли быть разными – чаще всего ставили Mitsubishi Kinsei, японскую разработку, которая выдавала чуть меньше мощности, чем американские моторы.

L2D служил в японских ВВС и ВМС, перевозя грузы и войска по Тихоокеанскому театру военных действий. После войны уцелевшие машины попали в руки союзников, а некоторые даже продолжили летать в гражданских авиакомпаниях Юго-Восточной Азии. Это был ещё один пример того, как DC-3 приспосабливался к чужим небесам и чужим нуждам.

Трёхмоторные мечты: DC-3S и эксперименты

Но что, если двух моторов мало? В конце 1940-х компания Douglas задумалась о том, как вдохнуть в DC-3 ещё больше жизни. Так появился проект DC-3S, известный также как Super DC-3. Инженеры взяли два старых самолёта, удлинили фюзеляж, добавили места для 38 пассажиров вместо 30 и сдвинули крыло назад для лучшей устойчивости. Но главное – они хотели сделать его мощнее и быстрее. Двигатели заменили на Wright R-1820 Cyclone 9 с увеличенной тягой, а винты стали четырёхлопастными. В 1951 году взлетел первый DC-3S, и он оказался хорош: скорость выросла до 400 км/ч, а дальность – до 3000 км.

Правда, массовым Super DC-3 не стал. После войны рынок наводнили дешёвые C-47, и авиакомпании не спешили покупать новый вариант. Всего было выпущено несколько штук, и большинство ушло в военные руки – например, в ВМС США под именем R4D-8. Но идея не умерла: она показала, что DC-3 способен расти и меняться.

А теперь – сюрприз. Были и трёхмоторные DC-3! В 1940-х годах в США экспериментировали с добавлением третьего двигателя. Одним из таких проектов стал DC-3 с дополнительным мотором в носовой части, прямо над кабиной пилотов. Это выглядело странно, почти как фантазия из старых фильмов, но цель была достигнута: больше мощности для тяжёлых грузов и высотных полётов. Другим экспериментом стала установка третьего двигателя в хвосте, как у некоторых «тримоторов» той эпохи. Но эти машины так и остались прототипами, не дойдя до серийного производства. Война и прогресс реактивной авиации поставили точку в этих смелых задумках, но они доказали, что инженеры видели в DC-3 бесконечный потенциал.

От поплавков до «Спуки»

DC-3 не ограничивался сушей. В 1940-х годах появилась версия на поплавках – гидросамолёт, который мог садиться на воду. Такие машины использовались в Канаде и на Аляске, доставляя грузы туда, где аэродромов не было и в помине. Поплавки крепились под фюзеляжем, а конструкция усиливалась, чтобы выдерживать волны. Это был редкий гость, но в своей нише он был незаменим.

А во Вьетнаме DC-3 превратился в настоящего воина. AC-47 Spooky – вооружённый вариант C-47 – получил три пулемёта на борту и стал ночным кошмаром для противника. Его называли «Пыхтящий дракон» за огневую мощь и низкий гул моторов. Spooky летал кругами над целью, поливая её свинцом, и стал легендой войны. Это был ещё один пример того, как DC-3 мог стать кем угодно – от пассажирского лайнера до боевой машины.

Наследие, которое не уходит

Каждая модификация DC-3 – это история о том, как гениальная основа может жить десятилетиями, подстраиваясь под новые времена. От уютного DST до грозного Spooky, от советского Ли-2 до трёхмоторных экспериментов – этот самолёт доказал, что он больше, чем просто машина. Он стал символом эпохи, когда авиация была приключением, а инженеры не боялись мечтать.

Сегодня старые DC-3 и их потомки всё ещё летают – кто-то в музеях, кто-то в дальних уголках мира. И пока в небе слышен их знакомый гул, можно быть уверенным: этот старичок ещё не сказал своего последнего слова. Возможно где-то в ангаре уже готовится новый вариант – кто знает, какие крылья он получит завтра?